TEL. 03-5530-8408

営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。

介護業界でもM&A(企業の合併・買収)や事業譲渡による経営権の引継ぎが近年増えてきました。事業所を後継者に引き継ぐ手段として、第三者への介護会社の売却を検討する経営者も増えています。一方で、「そもそも介護業界のM&Aとは何か」「どのように進めるのか」「法務手続きや心理面で何に注意すべきか」など、初めての方にとっては不明点も多いでしょう。

本記事では、介護事業所の経営者・管理者向けに、初めての介護業界M&A・事業譲渡ガイドとして基礎知識から具体的な流れ、法務上の注意点や成功のポイントまで総合的に解説します。専門家のコメントも交えながら、初心者にもわかりやすく丁寧に説明しますので、ぜひ参考にしてください。

まず、介護業界におけるM&Aとは何かを押さえておきましょう。M&Aとは「Merger and Acquisition」の略で、企業の合併・買収を意味します。介護事業の世界では、他の会社に自社の介護事業を譲渡したり、他社の介護事業を買収したりすることを指します。要するに、介護事業の経営権を第三者に引き継ぐことです。

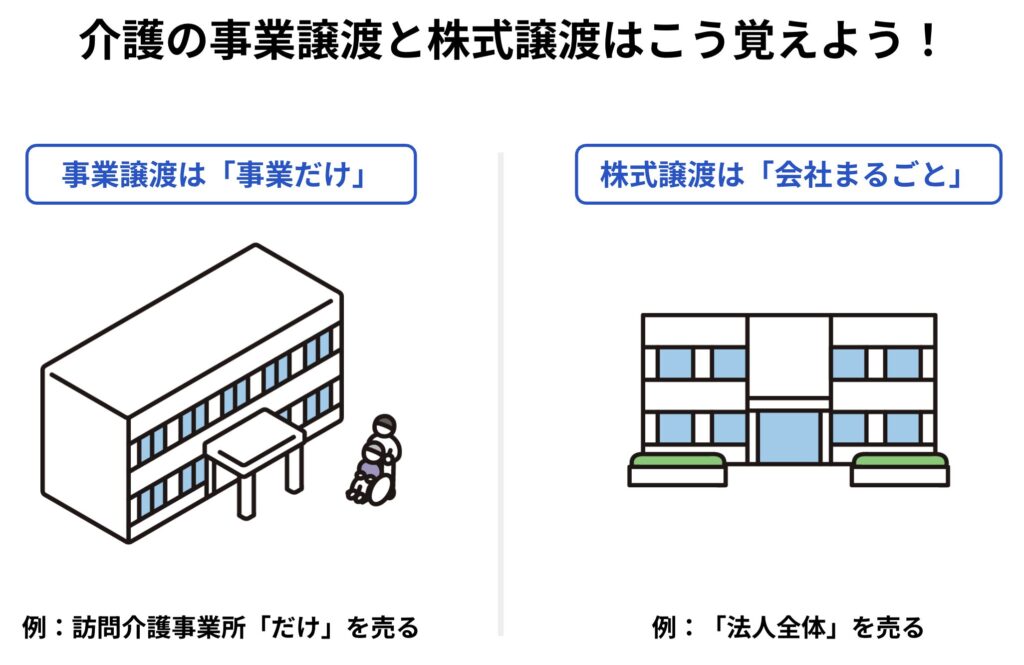

介護事業の経営権を引き継ぐ手法にはいくつか種類があります。代表的なのが株式譲渡と事業譲渡です。株式譲渡は、自社(法人)の株式を買い手に譲り渡すことで会社そのものをまるごと引き継いでもらう方法です。これに対し事業譲渡は、会社の中の介護事業の資産や契約を選択して譲り渡すことで、事業の一部または全部を切り出して引き継いでもらう方法です。どちらも結果的には介護事業を他社に承継しますが、仕組みや手続きが異なります(詳細は後述します)。

介護業界のM&Aは、中小規模の事業所にとっては事業承継の一つの形でもあります。家族や社員など内部に後継者がいない場合、事業を第三者に譲ることで、利用者や従業員のために事業を存続させることが可能です。最近では、こうした第三者承継(外部への事業譲渡)が注目され、介護分野でも徐々に一般的になりつつあります。

専門家の声(片山海斗)

専門家の声(片山海斗)「M&A」という言葉に大企業の買収劇のようなイメージを持つ方もいますが、介護業界でも小規模事業者同士の譲渡や統合が活発化しています。実際、私の元にも「事業を誰かに引き継いでもらいたい」「介護事業を譲渡して引退したい」といった相談が増えており、M&Aは介護事業者にとって身近な選択肢になってきています。」

介護業界でM&Aが増加している背景には、大きく分けて以下のような業界動向があります。

介護保険制度が始まった2000年頃に参入した事業者の経営者が高齢化し、事業承継の問題が顕在化しています。親族や社内に後継者が見つからず、このままでは廃業せざるを得ないというケースが増えています。M&Aによって第三者が新たな後継者となり事業を引き継げば、後継者不在による廃業を避け、利用者やスタッフの生活を守ることができます。

超高齢社会の進行に伴い介護ニーズは年々高まっており、介護市場は2040年頃まで成長産業と見込まれています。そのため他業種から介護分野への新規参入も増えています。しかしゼロから介護事業を立ち上げるには、人材確保や許認可取得に時間とコストがかかるうえ、特に有料老人ホームなどは地域によって新規開設が制限されている場合もあります。そこで、既存の介護事業所を買収して参入する企業が増えているのです。

介護業界は人材不足や収益率の低さといった課題も抱えています。そのため、事業規模を拡大して効率化を図ったり、同業他社と提携してサービスの質を向上させたりする目的でM&Aを活用するケースもあります。大手による中小事業者の買収や、中堅同士の統合によって経営基盤を強化する動きが活発化しています。

近年の介護報酬改定や新型コロナの影響で、小規模事業所ほど経営環境が厳しくなっています。単独での経営維持が難しくなり、信頼できる企業に事業を譲渡して安定運営を図りたいと考える経営者も増えました。これもM&A増加の一因と言えます。

「介護業界でM&Aが増えている背景には、“売り手”と“買い手”双方の事情があります。売り手側では『後継者がいない』『事業に限界を感じている』といった声が多く、一方の買い手側では『人材や拠点を一気に確保したい』『介護ビジネスに早く参入したい』というニーズが高まっています。こうした思惑の合致により、介護M&Aの市場が活性化しているのです。」

では、具体的に介護業界ではどのようなM&Aの事例があるのでしょうか。いくつか代表的なケースを紹介します。

ある首都圏の介護付き有料老人ホーム運営企業が、人材派遣業や訪問看護事業を営む会社を買収し子会社化したケースがあります。買い手側の狙いは、介護人材紹介で実績のある会社を傘下に収めることで人材不足を解消し、自社のサービス提供体制を強化することでした。また訪問看護との連携や外国人材の獲得も見込み、事業拡大につなげています。売り手側も、自社単独では成し得ないサービス展開ができる大手グループ傘下入りにより、利用者への提供価値向上や従業員の雇用安定を図りました。

別の事例では、介護用品・福祉用具のメーカーがデイサービス事業などを展開する企業を買収したケースがあります。メーカーである買い手は、現場の利用者ニーズに精通したデイサービス事業を取り込むことで、自社製品の開発に現場の声を活かすことが狙いでした。一方売り手は、メーカー傘下に入ることで安定した経営資源の下で事業継続できるメリットがありました。このように介護現場と周辺産業のシナジーを目的としたM&Aも行われています。

地域密着の小規模デイサービス事業者が、近隣地域で複数の施設を運営する中堅企業に事業譲渡したケースもあります。売り手は高齢の創業オーナーで後継者がなく、買い手企業に事業をバトンタッチしました。買い手は地域での利用者基盤を一挙に獲得でき、売り手は従業員の雇用や利用者のサービスを維持できたとしてWin-Winの結果となりました。こうした後継者不在の事業承継型M&Aは介護業界でも増えています。

以上のように、介護業界のM&Aと一口に言っても人材確保・サービス拡大・事業承継など様々な目的や形態があります。自社の状況や目指す方向性によって、どのような相手・スキームが適切かは異なりますが、ポイントは双方のニーズがマッチすることです。

次に、介護事業所がM&A(事業譲渡や会社売却)を検討する主な理由や、M&Aによるメリット・デメリットを整理してみましょう。

「私がご支援したある事業者様も、当初は“もう事業を畳むしかない”と悲観されていました。しかしM&Aによる事業譲渡で信頼できる承継先が見つかり、スタッフや利用者様へサービスを継続提供できる道が拓けました。『自分一代で終わらせずに済んで良かった』と仰った笑顔が印象的です。廃業ではなくM&Aを選ぶことで、経営者ご自身もポジティブに引退を迎えられるケースが多いですね。」

一方で、M&Aには以下のようなデメリットやリスクもあります。事前に理解しておき、適切に対処することが重要です。

「M&Aにはメリットだけでなくデメリットもあることを理解しておきましょう。ただ、リスクや不安要素の多くは事前の準備や専門家のサポートで軽減できます。例えば“本当に社員は大丈夫か”と不安な売り手経営者には、譲渡契約に従業員の雇用継続条件を盛り込むことをご提案しています。また買い手に対しては、デューデリジェンス(DD)で気になる点を徹底的に洗い出し、必要なら価格交渉や保証条項で対処するよう助言しています。適切に進めれば、M&Aは双方にとって大きな成果をもたらす手段になります。」

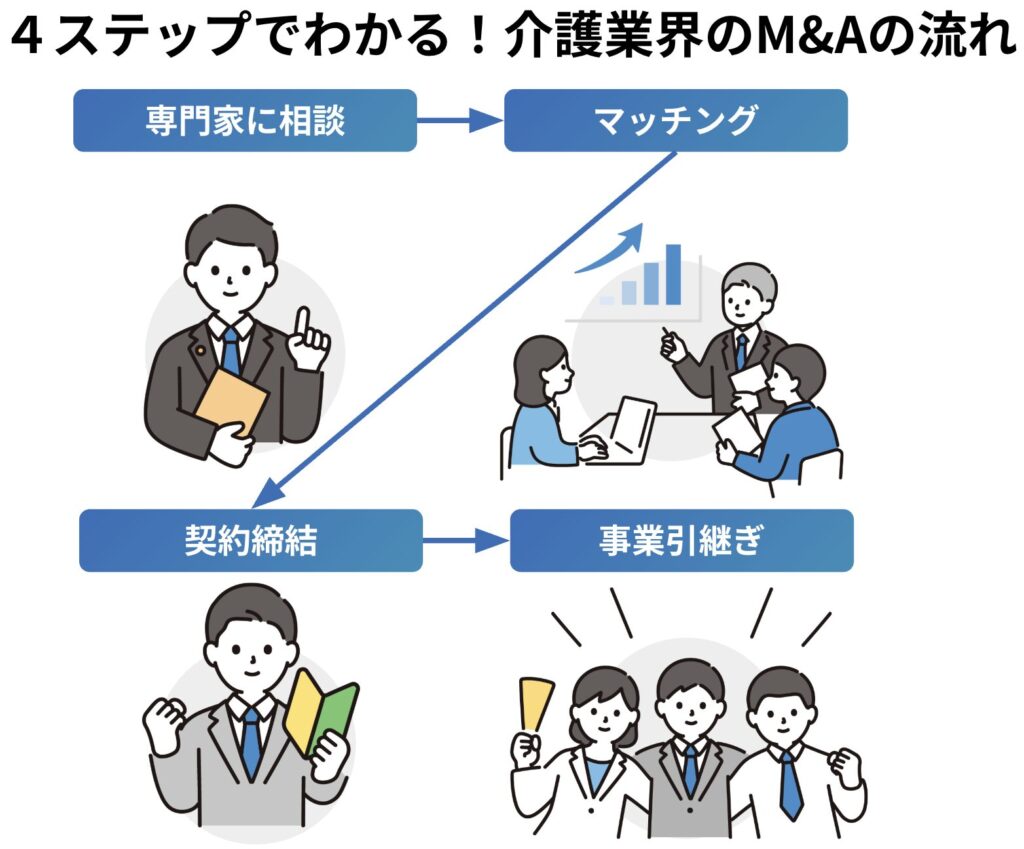

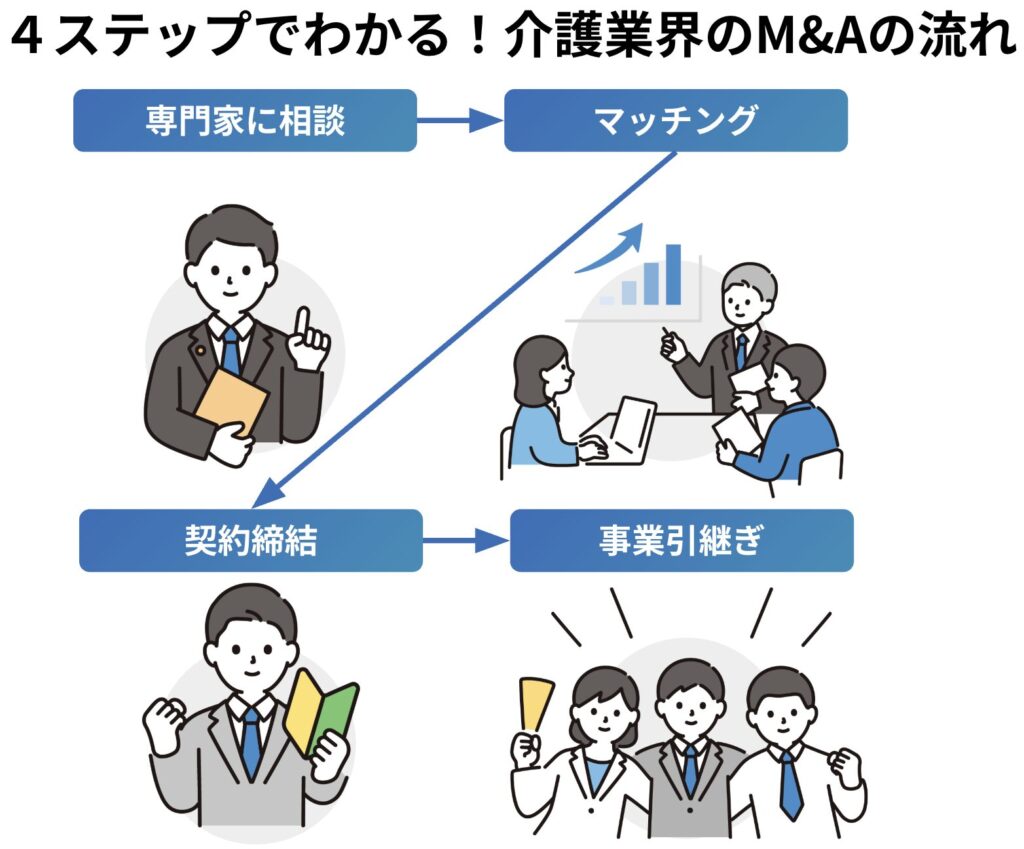

それでは、実際に介護業界でM&A(事業譲渡や会社売却)を進める場合の基本的な流れをステップごとに見ていきましょう。初めての方にも分かりやすいよう、一般的なプロセスを時系列に沿って解説します。

まずは経営者自身が事業譲渡の方針を固めます。「いつまでに譲渡したいか」「どの事業(施設)を譲渡対象にするか」「従業員の処遇や自分の引退後の役割をどうするか」など、希望条件や譲渡の目的を明確にしましょう。また、自社の経営状況の棚卸しも重要です。財務諸表や利用者数の推移、介護報酬の加算取得状況などを整理し、自社の事業価値の大まかな把握や課題の洗い出しを行います。

M&Aを成功させるには、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。介護業界に強いM&A仲介会社やコンサルタントに依頼すれば、適切な相手探しから手続き全般のサポートを受けられます【参考:中小機構 事業承継ガイドライン】。自社だけで買い手を探すのは難しいため、信頼できる仲介者を見つけましょう。秘密保持契約を結んだ上で自社の概要や希望条件を伝え、譲渡案件としてマーケットに情報を出してもらいます。

仲介会社のネットワークやデータベースを通じて、条件に合いそうな買い手候補がリストアップされます。買い手候補とは秘密保持契約(NDA)を締結し、匿名化した自社の基本情報(事業内容、業績指標など)の提供が行われます。興味を示した候補とは仲介を介して面談や打診が進み、お互いの希望条件を擦り合わせます。この段階で複数の候補と並行してやり取りする場合もあります。

有望な相手が見つかったら、経営者同士の直接会談(トップ面談)を行います。ここで経営者の想いや事業の強み・弱み、譲渡後のビジョンなどを率直に話し、相互理解を深めます。同時に、おおよその譲渡条件(株式譲渡か事業譲渡か、希望価格帯、従業員処遇、譲渡実行時期など)について交渉します。双方の大筋の合意が得られたら、基本合意書(LOI)を取り交わします。基本合意書には独占交渉権の期間設定や秘密保持の再確認、主要条件のメモ書きなどが記されます(法的拘束力は強くありませんが、今後の詳細交渉の土台となるものです)。

基本合意後、買い手側は売り手企業の詳細な調査(デューデリジェンス:DD)を行います。これは買収監査とも呼ばれ、専門家チーム(会計士・税理士・弁護士・社労士など)が売り手の財務諸表や契約書類、法令遵守状況、人事情報などを細かくチェックします。介護事業特有のポイントとして、行政からの指導状況や加算要件の適合性、事故・苦情の履歴なども確認対象になります【参考:厚生労働省 介護サービス情報公表制度】。DDの結果、当初想定と違う事項(簿外債務や未解決トラブル等)が見つかれば、譲渡価格や条件の再交渉が行われます。

DDを経て買い手が最終的に買収意思を固めたら、最終契約(譲渡契約)を締結します。株式譲渡であれば「株式譲渡契約書」、事業譲渡であれば「事業譲渡契約書」を取り交わし、譲渡対象・譲渡価格・決済方法・表明保証事項・違約時の対応など詳細条件を定めます。重要条項として、介護事業の場合は従業員の雇用継続や処遇維持に関する取り決め、競業避止(譲渡後に売り手が同地域で同業をしない約束)などが盛り込まれることが多いです。契約書の内容は専門の弁護士の助言を受けながら慎重に詰めます。

契約締結後、合意した実行日にクロージングを行います。クロージングとは譲渡対価の支払いと経営権の引渡しを実行することです。株式譲渡の場合は買い手から売り手株主に代金支払いが行われ、同時に株券や株式名簿の書き換えなど法人の所有権が移転します。事業譲渡の場合は、資産の譲渡・引き渡し(設備や備品、帳簿類、利用者情報等の承継)、必要に応じて施設の鍵の引き渡しなど、事業そのものを引き継ぐ作業が行われます。

クロージングと前後して、必要な行政上の手続きも進めます。株式譲渡で経営権が変わった場合は、会社の代表者変更登記や、本店所在地が変わる場合の登記、介護保険事業所指定の管理者変更届などを自治体に提出します。事業譲渡の場合は、買い手企業が新たに介護サービス事業者の指定を行政から受ける手続き(指定替え)を行い、事業所番号の承継や介護報酬請求先の変更を完了させます。また、事業譲渡では取引先との契約引き継ぎのための合意書や、賃貸物件であれば貸主への名義変更承諾、従業員の雇用契約切替(雇用契約書の再締結)など関係各所との調整も必要です。

晴れて経営権が移った後も、円滑な事業引継ぎのための対応が欠かせません。譲渡後しばらくは旧経営者が顧問やスタッフとして残り、利用者や職員に引き継ぎの挨拶をしたり、新体制への助言を行ったりすることがよくあります。買い手側は従業員や利用者に向けて「経営母体が変わりました」という説明や、場合によっては契約書類の更新(重要事項説明や利用契約書の締結変更など)を行います。サービス内容やスタッフ体制が急変しないよう配慮しつつ、新しい経営者のビジョンに沿って徐々に改善・統合を進めていきます。

「M&Aのプロセスは多岐にわたりますが、一つひとつ丁寧に進めていけば決して難しいものではありません。初めての経営者様には、特に初期の計画策定とデューデリジェンス(DD)の重要性をお伝えしています。最初に譲渡の目的や希望条件を明確にしておかないと交渉の軸がぶれてしまいますし、逆に場当たり的な対応では買い手に足元を見られかねません。また、デューデリジェンスで不安な点をしっかり洗い出しておけば、譲渡後の“こんなはずでは”を防げます。専門家のサポートを受けながら落ち着いて進めれば、初めてでもスムーズにM&Aを完遂できます。」

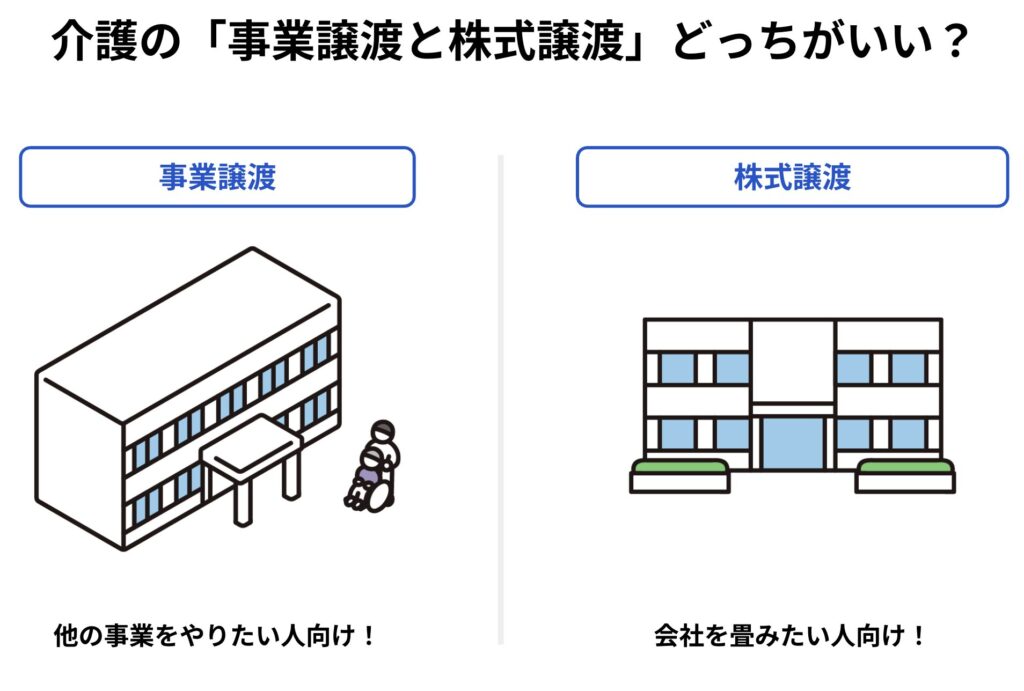

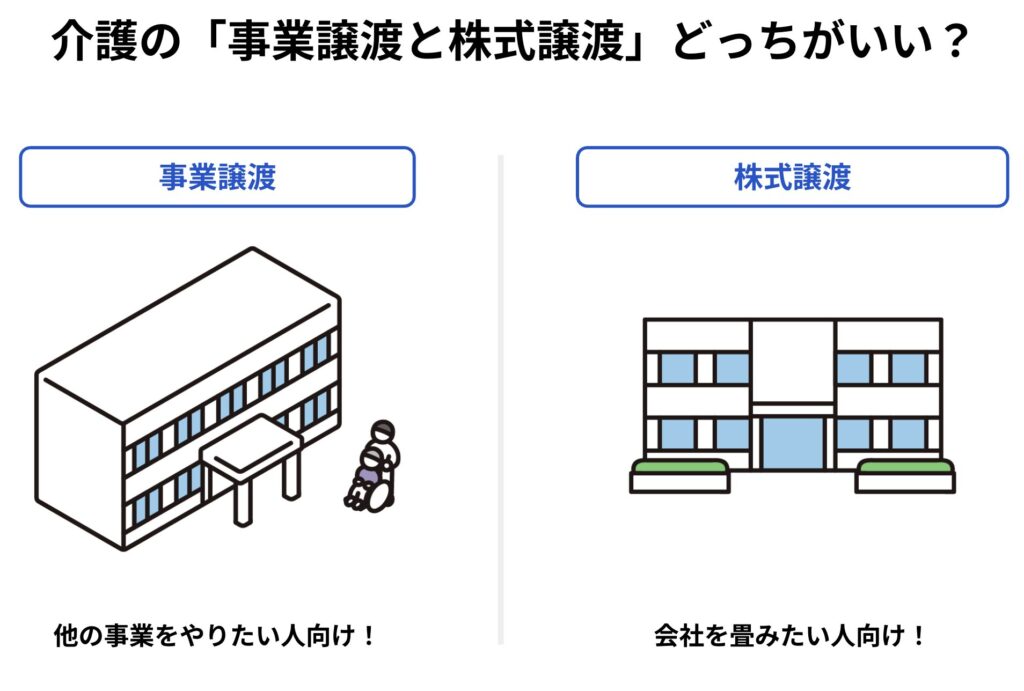

前述した株式譲渡と事業譲渡の違いについて、介護事業における具体的なポイントを整理します。それぞれメリット・デメリットが異なるため、状況に応じたスキーム選択が重要です。

「介護事業の譲渡では、私の肌感覚として株式譲渡で進めるケースが多いです。やはり許認可の引き継ぎがスムーズで利用者様に迷惑をかけにくい点が大きいですね。ただし売り手側が事業の一部分だけを切り離したいとか、法人格を残して別事業に転用したいといった希望がある場合、事業譲渡を選ぶこともあります。実際に、“デイサービス事業だけ売却して訪問介護は残したい”という相談を受け、事業譲渡スキームで進めたケースもありました。どちらが絶対良い悪いではなく、状況に応じた選択が大切です。」

介護業界M&Aを進める上で特に重要な法務面・許認可面の注意点をまとめます。法律や行政手続きに関わる部分は専門的で難しく感じるかもしれませんが、ここを疎かにすると後々大きな問題になりかねません。

先述のとおり、事業譲渡では介護事業所指定の再取得が必要です。万一これを失念すると、譲渡後に介護報酬を請求できない事態になってしまいます。指定替え申請の期限や手続きを事前に調べ、行政(都道府県・市区町村)の担当部署と早めに相談しましょう。株式譲渡であっても、例えば特別養護老人ホームや障害福祉サービス等では所管庁への重要事項変更の届出が必要になる場合があります。譲渡スキームに応じて、必要な許認可手続きを確実に踏むことが肝要です。

譲渡対象事業に関連する契約書を一つ一つチェックしておきます。賃貸借契約やリース契約では、契約上「譲渡・承継には貸主の承諾が必要」となっていることがあります。こうした契約条項に抵触しないよう、事前に関係者へ承諾を得る手配が必要です。また、買い手との基本合意書の段階では法的拘束力が弱いものの、独占交渉期間中に他社と交渉しないよう注意する(基本合意の内容を守る)など、紳士協定的なルールを守ることも信頼関係上大切です。

従業員の雇用に関する取り扱いも重要な法務ポイントです。株式譲渡の場合、法律上は会社が変わらないため労働条件は連続しますが、経営者が変わることにより従業員の労働環境が実質的に変化する可能性があります。買い手は就業規則や労働条件の変更が必要な場合は適正な手続きを踏むようにしましょう。一方、事業譲渡の場合は労働契約承継法の適用を検討します。譲渡事業に従事する従業員を包括的に承継するには、労働契約承継法に基づく通知・同意手続きが必要です。これを怠ると労使トラブルに発展しかねません。いずれのケースでも、従業員への説明責任と法的手続きを確実に行うことが求められます。

売り手側は、買い手に全ての情報を開示したつもりでも、引き渡し後に何らかの債務や問題が発覚するリスクがあります。最終契約書では、売り手の表明保証(Representation & Warranty)として「帳簿に記載のない負債はない」「重大な法令違反はない」等の事項を約束し、万一違反した場合の補償について定めるのが通常です。売り手はこれらに反しないよう事前に問題を洗い出して解決に努め、買い手も契約書で適切な保証を取り付けて法的リスクヘッジを図ることが重要です。

譲渡契約では、売り手経営者に対して一定期間の競業避止義務を課すことが一般的です。これは、譲渡後すぐに同じ地域・同じ業種で事業を再開されると買い手の事業が脅かされるためです。「○年間は近隣で同種の介護事業を行わない」等の取り決めを交わします。売り手にとっては将来の自由を制限される条項ですが、適切な範囲であれば買い手の事業保護のため受け入れる必要があります。この点も含め、契約条項を十分理解して合意することが大切です。

「法務や許認可の話になると難しく聞こえるかもしれませんが、一つずつ専門家と確認すれば問題ありません。過去に、許認可の指定替えを失念しかけてヒヤリとした案件もありましたが、早めに行政と相談して無事に承継できました。特に介護事業所番号の扱いや従業員の雇用継続手続きなど、行政・法務のプロセスとM&Aのタイミングをすり合わせることが重要です。実務では弁護士や社労士の先生ともチームで進めますので、経営者の方は「何が必要か」を把握して漏れなく対応する意識を持っていただければ大丈夫です。」

M&Aによってオーナーや経営母体が変わる際、人が支える介護現場ならではの配慮も欠かせません。単に契約やお金の問題だけでなく、事業を円滑に引き継ぐためのソフト面のポイントについて解説します。

介護施設・事業所の現場スタッフにとって、経営権が移ることは大きな不安要素です。基本的に譲渡が完了するまで従業員には伏せておくケースが多いですが、クロージング直前になったら誠意を持って説明する必要があります。経営者が交代する理由や今後の方針、従業員の雇用や待遇は守られることなどをしっかり伝えましょう。説明の場には旧経営者と新経営者が揃って出席し、「皆さんの雇用はこれまで通り継続します。一緒により良い職場を作っていきたい」というメッセージを伝えると効果的です。早期の段階で安心材料を示すことで、従業員の離職リスクを下げモチベーションを維持できます。

利用者やそのご家族にも、経営移転の事実を適切なタイミングで通知します。クロージング後、サービス提供主体の法人名や代表者が変わる場合には、重要事項説明書の交付や契約書の改定が必要です。文書や説明会等で「経営母体は変わりましたがサービス内容や料金、スタッフ体制は従来通りです」と周知し、サービス継続への安心感を持っていただきましょう。介護施設では入居者のご家族への説明文書を配布したり、デイサービスでは利用者に個別に説明したりするケースがあります。混乱を招かないよう、丁寧なコミュニケーションが大切です。

買い手側は、新しい組織文化や経営方針を急激に押し付けすぎないよう注意しましょう。特に介護現場では現場のやり方や雰囲気があります。譲渡後しばらくは旧来の運営を尊重し、徐々に改善提案を行うほうが反発なく浸透します。「まずは現場を知る」という姿勢で、買収先の会社が持つ良い点を理解する期間を設けると良いでしょう。また売り手経営者が残る場合は、その豊富な現場経験から学ぶ姿勢を示すことも大切です。一方、売り手側も新しい風を受け入れる柔軟さをスタッフに促し、「これからは○○さん(新オーナー)の方針でやっていくので協力してください」と橋渡し役を果たしましょう。

重要なのは、現経営者がいなくなった後も事業が回る体制を作ることです。売り手の経営者やキーパーソンが突然抜けると現場が混乱する恐れがあります。そこで、譲渡契約で一定期間の引継ぎ業務に従事することを合意しておくのが望ましいです(例:「旧経営者は契約後6か月間、顧問として事業運営に協力する」等)。この期間中に新経営陣と現場との信頼関係構築や、各種ノウハウの移転を完了させます。期間終了後も、必要に応じてOB的に相談に乗るなど円満な関係を続けると良いでしょう。引継ぎ期間を設けることで、事業所の運営がスムーズに次体制へ移行します。

地域密着の介護事業所であれば、地域包括支援センターや行政の担当者、医療連携先(病院・クリニック)などへの挨拶も欠かせません。経営が変わった旨を報告し、今後も変わらぬお付き合いをお願いすることで、周囲の協力関係を維持します。地域に根ざした事業ほど、こうしたステークホルダーへのケアが大切です。

「介護事業のM&Aでは、“人”に焦点を当てた引継ぎが成功の鍵になります。過去の支援案件でも、従業員説明を丁寧に行わずに不満が残ってしまったケースや、買収後に現場を知らない本部社員が急に改革を進めて反発を招いたケースがありました。一方、成功事例では旧オーナーが率先して新オーナーを皆に紹介し、『この人なら大丈夫だから協力してね』と社員に呼びかけていました。私もその場に立ち会いましたが、スタッフの表情が安心に変わったのを覚えています。事業は人が動かす——この原点を忘れず、譲渡後も人を大切にする姿勢が何より重要です。」

介護業界におけるM&A・事業譲渡は、後継者不在や経営環境の変化に直面する事業者にとって、有力な選択肢となっています。本記事では基礎知識から具体的な進め方、注意点まで幅広く説明しました。重要なのは、ポイントを押さえて計画的に進めることです。法務・財務の面だけでなく、人の気持ちにも配慮しながら進めれば、M&Aは単なる会社の売買ではなく「想いと事業のバトンタッチ」となります。

初めての介護M&Aでも、適切な準備と専門家の協力により安心して進めることができます。大切な事業を次世代へ託し、利用者やスタッフにより良い未来を提供するために、本ガイドを参考にぜひ一歩踏み出してみてください。もし具体的な検討に入られる際には、遠慮なく専門家に相談しながら進めましょう。

「介護業界のM&Aは、“終わり”ではなく“新たな始まり”です。経営者にとって大切な事業を譲るのは勇気がいりますが、その決断が事業の更なる発展やスタッフの幸せにつながることも多いと感じます。私自身、多くの現場を見てきましたが、譲渡が成立し新オーナーの下でサービスが向上したケースや、売却資金で経営者が新たな夢を実現されたケースもあります。読者の皆様の介護事業がより良い形で次のステージへ引き継がれるよう、心から願っています。」

「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など

介護経営のお悩みについて 無料でご相談を承ります。

まずはお気軽に、現状のお困り事や抱えている課題を教えてください。

LINEからは「経営顧問カスタマーサポートデスク」を友だち追加してください。

TEL. 03-5530-8408

営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。