TEL. 03-5530-8408

営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。

本記事では、介護事業者の管理者・経営者向けに「介護人材確保・職場環境改善等事業」(介護補助金)の概要から対象事業者、補助金額・使途、申請方法、活用ポイントまで網羅的に解説します。介護業界の人材確保と職場環境改善に役立つ戦略や介護コンサルティング活用の視点も紹介します。

介護業界では深刻な人手不足が続き、賃金水準の低さや職場環境の課題が離職につながっています。こうした背景から、政府は介護職員の処遇改善と人材定着を図るため「介護人材確保・職場環境改善等事業」という新たな介護補助金制度を創設しました。

介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について(厚生労働省)

この事業は2024年度補正予算で打ち出されたもので、介護現場の生産性向上や職場環境の改善を通じて介護職員の処遇を改善し、人材の確保・定着を支援することを目的としています

特徴的なのは、本補助金による支援額の目安が「介護職員1人あたり最大5万4,000円」相当と算定されている点です

ただし支給された資金は必ずしも全額を賃金引上げに使う必要はなく、職場の業務負担を減らし働きやすい環境を整備するための幅広い用途に充てることが可能です

つまり、一時金的に職員へボーナスを配布するだけでなく、設備投資以外の様々な職場改善策にも使える柔軟な制度になっています。介護現場の負担軽減と定着率向上を両立する支援策として、経営者の注目を集めています。

本事業の対象は、介護保険サービスを提供する事業所や施設のうち、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ~Ⅳ)を算定している事業所です。

| No. | サービス区分 | 交付率 |

|---|---|---|

| 1 | 訪問介護 | 10.50% |

| 2 | 夜間対応型訪問介護 | 10.50% |

| 3 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 10.50% |

| 4 | (介護予防)訪問入浴介護 | 6.30% |

| 5 | 通所介護 | 6.40% |

| 6 | 地域密着型通所介護 | 6.40% |

| 7 | (介護予防)通所リハビリテーション | 5.50% |

| 8 | (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 7.40% |

| 9 | 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 7.40% |

| 10 | (介護予防)認知症対応型通所介護 | 13.20% |

| 11 | (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 8.40% |

| 12 | 看護小規模多機能型居宅介護 | 8.40% |

| 13 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 11.30% |

| 14 | 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム など) | 8.30% |

| 15 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 8.30% |

| 16 | (介護予防)短期入所生活介護 | 4.30% |

| 17 | 介護保険施設サービス(介護老人保健施設 など) | 4.30% |

| 18 | (介護予防)短期入所療養介護(介護老人保健施設 など) | 4.30% |

| 19 | 介護医療院サービス | 2.70% |

| 20 | (介護予防)短期入所療養介護(病院等) | 2.70% |

※表の内容は「介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)対象サービス」に基づく交付率です。

処遇改善加算とは、介護職員の賃金改善を目的に介護報酬に上乗せされる制度で、区分Ⅰ~Ⅳのいずれかを取得していることが要件となります。逆に言えば、処遇改善加算Ⅴのみを算定している場合や、まだ加算を取得していない場合は原則対象外です。

ただし例外として、令和7年4月(2025年4月)から処遇改善加算Ⅰ~Ⅳを取得する申請を期日までに行えば補助金の対象となるとされています。

新規に加算取得を目指す事業所にも門戸が開かれている点は見逃せません。 なお、令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外です。また、計画書の提出時点で休止・廃止が明らかな事業所も対象外となります。補助金の算定に用いる「基準月」において実績が必要なため、新設や閉鎖予定の事業所は含めないという趣旨です。

専門家の声

専門家の声従来の補助金より、柔軟性が高いので申請は必須です。

上記は医療保険サービスや周辺支援サービスであり、介護職員が直接従事する主たる介護サービスではないため対象外とされています。該当するサービス以外の訪問介護、通所介護、特養(特別養護老人ホーム)等の一般的な介護サービス事業所は広く対象になります。各都道府県や自治体から公表されている要綱で、自事業所が該当するか確認しておきましょう。

補助金として受け取れる金額は、各事業所の一定月における介護報酬実績に応じて算定されます

交付率は提供するサービス種別によって異なり、例えば訪問介護は10.5%、通所介護(デイサービス)は6.4%、特別養護老人ホーム等の施設サービスは8.3%といった具合です

最も高い交付率は認知症対応型通所介護(認知症デイ)で13.2%、逆に低いのは介護医療院等で2.7%となっており、サービス形態により補助率に差がありますので補助率については、前述の表をご参照ください。

基準月は原則として「令和6年12月分のサービス提供実績」(2024年12月)ですが、事業所の状況によっては令和7年1月~3月のいずれか1か月を基準月として選択することも可能です。例えば12月の実績が他月と比べ極端に低かった場合など、事業所判断で有利な月を基準にできる柔軟性があります。ただしいったん申請した基準月は後から変更できません

自事業所の売上や稼働状況を踏まえて、最も適切な基準月を選びましょう。

なお、算定式の結果として「常勤介護職員1人あたり約5万4千円」に相当する額が交付される想定ですが、この金額がそのまま各職員に支給されるわけではない点に注意が必要です。補助金の配分方法や使途は各事業所の裁量に委ねられるため、一律に職員給与を5.4万円底上げするという趣旨ではありません

介護人材確保・職場環境改善等事業の補助金は、大きく分けて2つの用途に使用可能です

介護職員の働く環境を良くするための費用に充当できます。例として、介護助手を募集・雇用するための経費、スタッフ研修の費用、職場環境整備のための取組み費用(委員会設置費用や外部研修参加費等)などが挙げられます。現場の業務可視化や業務改善活動の実施にかかる費用も対象に含まれます。

これらは介護現場の生産性向上や負担軽減に直接つながる使途と言えるでしょう。

コンサルタントの出張費・顧問費用が出る補助金になります。

採用や組織化、売上の低下などでお困りの事業者や、経営者の方はこの機会を逃さずに一度ご相談ください。

介護職員の募集、雇用するための経費は含まれませんので注意が必要です。

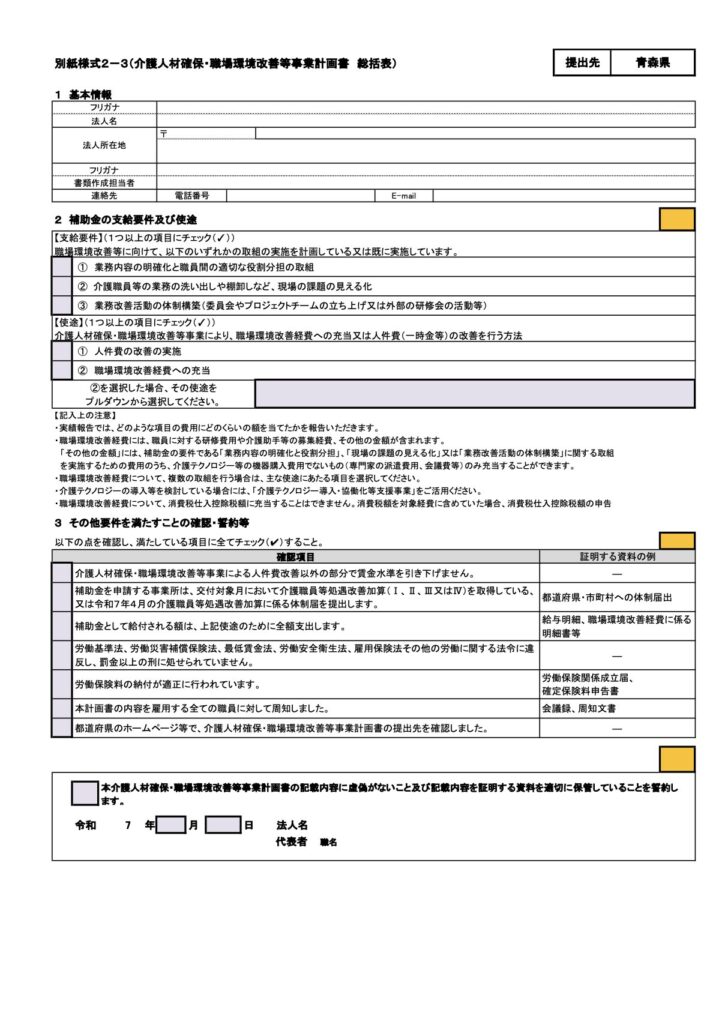

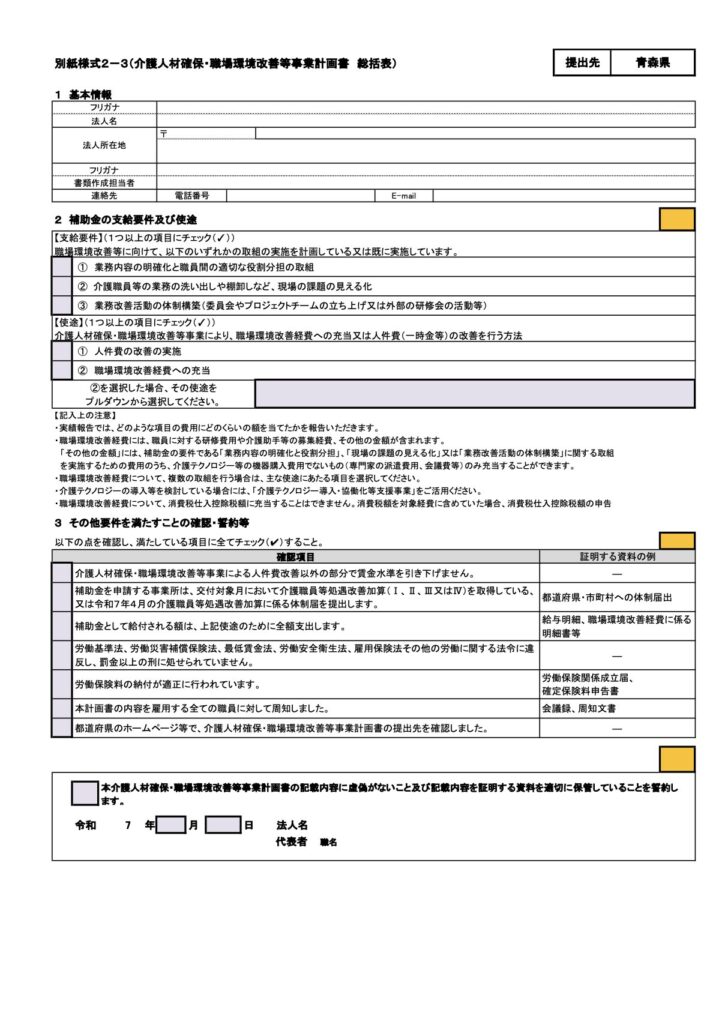

【記入上の注意】

・実績報告では、どのような項目の費用にどのくらいの額を当てたかを報告いただきます。

・職場環境改善経費には、職員に対する研修費用や介護助手等の募集経費、その他の金額が含まれます。

「その他の金額」には、補助金の要件である「業務内容の明確化と役割分担」、「現場の課題の見える化」又は「業務改善活動の体制構築」に関する取組を実施するための費用のうち、介護テクノロジー等の機器購入費用でないもの(専門家の派遣費用、会議費等)のみ充当することができます。

・職場環境改善経費について、複数の取組を行う場合は、主な使途にあたる項目を選択してください。

・介護テクノロジーの導入等を検討している場合には、「介護テクノロジー導入・協働化等支援事業」をご活用ください。

・職場環境改善経費について、消費税仕入控除税額に充当することはできません。消費税額を対象経費に含めていた場合、消費税仕入控除税額の申告

が必要となり、当該控除税額分に相当する補助金の返還が必要となる場合があります。

人件費の改善 – 職員の処遇改善として、人件費の増額に充てることも可能です。具体的には給与のベースアップ、手当の新設・増額、一時金や賞与の支給などが該当します。ただし退職金の積立や支給には充当不可と定められています。あくまで現職員の賃金向上を目的とした活用に限られます。

このように、本補助金は「職場環境の整備」と「職員への還元」の双方に使える点が特徴です。

経営者は自社の課題に応じて、資金をどの用途に振り向けるか戦略的に決定できます。例えば、人手不足が深刻であれば介護助手の採用や職場環境の改善に重点配分し、離職率が高ければ職員への一時金支給など直接的な処遇改善を厚くするといった判断が考えられます。 ただし、補助金の使途にはいくつか注意点や制限もあります。厚労省のQ&Aによれば、介護ロボットやICT機器の購入費など設備投資にあたる経費は対象外となっているので注意してください。

求人広告費や人材紹介手数料など、直接的な人材募集コストには使えないため注意が必要です。ただし「介護助手等」の募集経費は含めることができるとされています。

この“介護助手”とは、介護職員をサポートする補助的スタッフ(介護補助者や介護サポーターなど)を指し、現場の雑務負担を軽減する役割です。つまり資格のある介護職員を募集する費用は不可だが、介護助手など補助スタッフの採用には使えるという解釈になります。自社で活用を検討する際は、この線引きを誤らないようにしましょう。 最後に、本補助金は一度限りの交付であり、恒久的な財源ではないことも留意してください。

一時金として職員に還元する場合、翌年度以降に同じ水準を維持できる保証はありません。そのため、補助金を使って恒常的な基本給アップ(ベースアップ)をする場合は慎重な判断が求められます。

可能であれば、既存の処遇改善加算や新設のベースアップ加算等の継続的な仕組みと組み合わせ、将来にわたって賄える昇給策として位置づけることが望ましいでしょう

介護人材確保・職場環境改善等事業の申請の流れは、大きく3つのステップに分かれます。以下、具体的なスケジュールと必要書類を順を追って説明します。

まず事業所は補助金の交付を受けるための「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書」を作成し、都道府県に提出します。

この計画書には、補助金を活用して行う取り組み内容(職場環境のどの改善に使うか、人件費改善ならどのように配分するか等)や、実施予定期間、見込経費などを記載します。計画書の様式は厚労省が提示する標準様式がありますが、各都道府県から示された様式を使用する必要があります。

自都道府県の締切日と提出方法(郵送・電子申請など)を事前に確認し、余裕をもって準備しましょう。なお、事業所が複数県にまたがる法人の場合でも、申請は事業所所在地の都道府県ごとに行う必要があります

法人本部で一括申請はできないため、県単位で計画書を提出してください。

計画書を提出すると、都道府県による審査を経て交付決定がなされます。その後、補助金の交付を受けた事業所は、計画書に沿って職場環境改善や賃金アップのための施策を実施します

実施期間や使途の制限については各自治体の要綱に従いますが、今回の補助金は補正予算に基づく一時的な事業であるため、原則令和6年度内(~令和7年3月末まで)に取組を行う想定です。ただし交付決定時期によっては実施期間が令和7年度に食い込む場合もありえます。その場合でも基準月以降に発生した経費であれば補助対象とみなされます

逆に言えば、基準月(原則2024年12月)以前に発生した経費は対象外です

補助事業の実施にあたっては、当初計画から内容を変更する場合に届出が必要となるケースもあります(例えば使途配分の大幅変更等)。変更手続きについては厚労省や自治体から示されるガイドラインを確認してください。

事業所は、計画に沿った取組を完了した後、「介護人材確保・職場環境改善等事業実績報告書」を都道府県に提出します

この報告書では、実際に補助金をどのように活用したか(使途内訳や効果など)を詳細に報告します。報告書提出をもって事業所側の義務は完了となりますが、内容に不備があると追加説明や場合によっては返還を求められることもあり得ます。各経費の領収証や賃金改善の支給記録など、証拠書類はしっかり保存し、報告書に添付・提示できるようにしておきましょう

都道府県によってはオンラインシステム上で報告を行う場合もあるため、こちらも案内に従って期限までに確実に提出してください。

補助金を受けるには、前述した通り 「職場環境改善等に向けた3つの取組のいずれか」を計画中または既に実施している必要があります。

上記の3つの要件の”いずれか”が必要になります。

計画書提出の際には、これら取組のどれを行っているかチェック欄で申請する形になっています。裏を返せば、まだ何も着手していない場合でも、計画として盛り込めばOKです。この補助金を機に業務改善プロジェクトを立ち上げるのも良いでしょう。

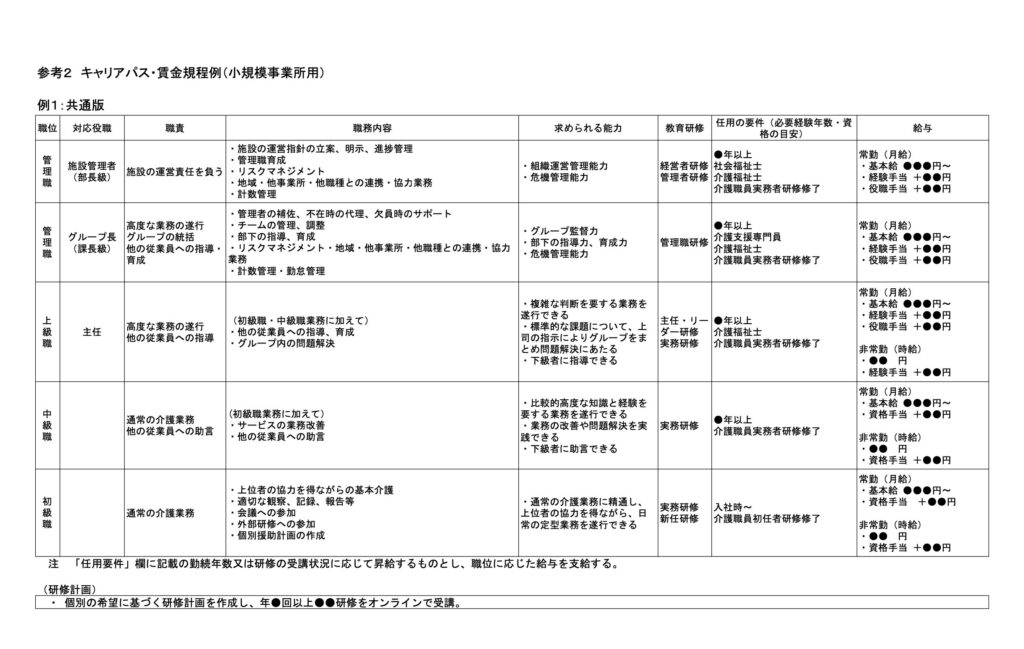

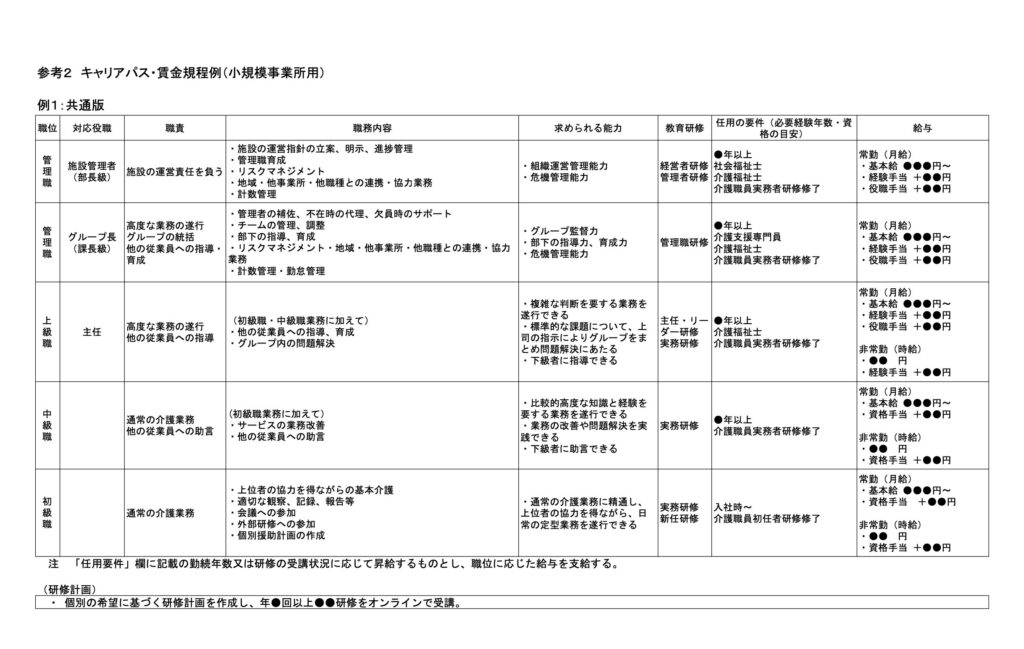

この要件は比較的簡易的です。キャリアパス表があればOKです。

その他の要件については、ご相談ください。

この章では、申請に係る注意事項をお伝えいたします。

前述の通り、ICT機器や介護ロボット等の購入費は対象外です。現場の生産性向上に役立つものであっても、ハードウェア購入は別事業扱いとなります。また求人募集費についても制限があります。介護職員そのものの採用コストには充当不可ですが、介護助手等の補助スタッフ確保に要する費用はOKという線引きです。計画書作成時には、申請する経費が「職場環境改善等の取組みに直接必要なソフト面の費用」か「人件費の引上げ分」に該当するかをチェックしましょう。判断に迷う場合は、厚労省が公表した詳細Q&Aや各自治体の相談窓口に問い合わせて確認すると安心です。

補助金は使途の自由度が高いとはいえ、申請した計画と全く異なる用途に使うことは避けるべきです。不測の事態で計画変更が必要になった場合は、速やかに所定の変更申請や届出を行いましょう。計画書では多少抽象的な記載をしておき、運用段階で柔軟に対応できる余地を残しておくのも一つの知恵です。いずれにせよ、実績報告で「当初計画と違う使い方をした」と指摘されないようにすることが大事です。

基準月以降であれば事前に実施した取組み費用も補助対象になり得ますが、肝心の補助金が交付決定されなかった場合は全て自己負担になります。採択率は高いと考えられますが、補助金ありきで先行投資をしすぎないよう注意しましょう。また、仮に他の国庫補助事業等で一部助成を受けている費用(例えばICT導入で別事業の補助を受けた場合の自己負担分など)について、本補助金で二重に埋め合わせることは認められません。資金の出所が重複しないよう留意が必要です。

都道府県によっては補助事業の監査が行われる可能性があります。補助金の適正利用を担保するためで、書類審査や場合によっては現地調査があるかもしれません。その際に備え、補助金の使途に関する証拠書類(領収書、給与明細、研修の参加証明等)を整理・保管しておきましょう。報告書提出後も、一定期間は関連書類を保管することが求められるので、ファイリングを徹底してください。適正に実施していれば怖がる必要はありませんが、「記録に残っていない」は通用しない点を肝に銘じましょう。

当たり前ですが申請期限は厳守です。特に今回は補正予算による時限措置の事業であり、提出期限を過ぎると一切受け付けてもらえません。年度初めは他の加算や報酬改定対応など事務作業が重なる時期ですので、計画書は早めに準備を進めることが重要です。また自治体によっては提出方法がオンライン限定だったり、事前にID登録が必要な場合もあります。余裕を持って情報収集・段取りを行いましょう。

以上のポイントを押さえておけば、申請手続きで大きな失敗をするリスクは下げられるはずです。不明点が残る場合、都道府県の担当部署や厚労省のコールセンター(厚生労働省介護コールセンター:050-3733-0222)に相談することも検討してください

「介護人材確保・職場環境改善等事業」は2024年度補正予算による新規の補助金制度であり、まだ開始から日が浅いため具体的な成功事例の蓄積はこれからです。しかし、既に全国の介護事業者から多様な活用アイデアが聞かれています。ここでは想定される活用例や、類似する取組みから期待される効果を紹介します。

ある事業所では本補助金を活用して介護助手(ケアアシスタント)を新規雇用する計画を立てました。

介護助手に食事の配膳や清掃、リネン交換など周辺業務を任せることで、介護福祉士など有資格の介護職員が利用者のケアに専念できる環境を整備しました。その結果、介護職員の残業時間が減少し、利用者一人ひとりに割ける時間が増えるという効果が報告されています。職員からは「業務にゆとりができ、ケアの質向上につながった」「業務負担が軽減され働き続けやすくなった」と好評で、人材定着にもプラスに働いたとのことです。補助金を人員配置の工夫に使うことで、即戦力の確保と負担軽減という二重のメリットが得られた好例と言えます。

別のケースでは、現場の業務プロセス可視化と5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)に補助金を充当しました。専門の介護コンサルティング会社に依頼して業務フローを分析し、ボトルネックとなっている作業を洗い出したのです。そこから職員間の役割分担の見直しや記録業務の簡素化など具体策を導入し、生産性向上を図りました。例えば、記録を書類からタブレット入力に変更する際の職員研修費を補助金で賄い、スムーズなICT移行を実現した例があります(※タブレット機器そのものの購入費は自社負担)。結果的にケア記録の時間が削減され、その分を利用者対応や職員間のミーティングに充てられるようになりました。「業務のムリ・ムダが減り現場に少し余裕ができた」と現場職員からも好評で、離職防止にも寄与しそうだとのことです。このように職場環境等要件に沿った改善策を講じることは、処遇改善加算の上位区分取得にもつながり、補助金終了後の賃金アップ持続に役立つ側面もあります。

多くの事業所が検討しているのは、補助金の一部を用いた介護職員への一時金(ボーナス)支給です。例えば常勤・非常勤問わず勤務日数に応じて数万円程度の特別手当を配る計画です。ある施設では常勤換算で一人あたり3万円の処遇改善手当として支給しました。「急ではありますが国からの慰労金です」と説明したところ、職員からは「評価されたようで嬉しい」「モチベーションが上がる」といった声が上がりました。一方で経営側としては、一時金とはいえ恒常的な給与と誤解されないよう説明することが大事です。

実際、一時金支給だけで終わらず、職場環境の改善策とセットで実施した事業所ほど、職員の納得感や将来への期待感を高めることに成功しています。単発のボーナスは嬉しいサプライズになりますが、それをきっかけに働きやすさ自体も向上させることが真の成功と言えるでしょう。

そもそも、この補助金は継続財源ではないため、5万4千円を毎年出すのは難しいのが現状です。賃金改善に使うなら職場環境改善加算(処遇改善加算)などと併用して持続可能性を確保すべきです。

これらは一例ですが、補助金の使い道次第で人材の定着率向上やサービス品質向上、業務効率化など様々な成果が期待できます。厚生労働省も「職場環境改善経費の使途は幅広く解釈できる」としており、各事業所の創意工夫による取組みが促されています。今後、公的な成功事例集が取りまとめられる予定もありますので(厚労省による事例集作成準備中)確認は必須と言えるでしょう。

介護事業者の経営者にとって、「介護人材確保・職場環境改善等事業」の補助金は、人材難の時代を乗り切るための貴重なリソースです。しかし闇雲に使うのではなく、自社の経営戦略に組み込んで活かすことが重要です。最後に、経営者が考慮すべき視点と補助金活用の戦略を整理します。

補助金は一時的な財源であるため、使い切って終わりではなく将来への投資と捉えましょう。職員への一時金であれ設備的な環境整備であれ、「これにより離職率が◯%改善する見込み」「業務効率化で年間◯時間の削減が期待できる」など、具体的な成果目標を設定しておくと良いでしょう。結果が数字で見えると、次年度以降の経営計画にもフィードバックできます。特に賃金引上げに使う場合は、翌年度以降の財源計画まで見据えた上で、無理のない範囲で行うことが肝心です。

本補助金で実施した職場環境改善の取組みは、そのまま処遇改善加算(職場環境等要件)の取り組み実績になります。加算Ⅰ〜Ⅲでは複数項目の実施が求められますが、本事業を活用して要件を満たせば加算区分の上位取得にも繋がります

結果として翌年度以降の介護報酬収入増(加算増収)をもたらし、そこで得た財源で職員のベースアップを図るなど好循環が生まれます。また、他にも介護現場の生産性向上を支援する国の補助事業があれば併せて活用を検討し、相乗効果を狙いましょう。一つの制度に頼るのではなく、複数の施策を組み合わせて総合的に人材確保・定着を図る戦略が有効です。

経営者は日々の運営に追われがちですが、この機会に自社の職場環境や人材状況を客観視(メタ認知)することが大切です。離職率が高いのは賃金だけが原因ではないかもしれません。業務の属人化やコミュニケーション不足、設備の老朽化など潜在的な問題を洗い出しましょう。補助金申請のための業務棚卸しはまさに格好の機会です。経営陣だけでなく現場職員の声を聞くことも忘れずに。「何があれば長く働きたいと思えるか」「どんな改善があると仕事が楽になるか」等の意見を集め、施策に反映させれば、職員エンゲージメントの向上も期待できます。

自社内で課題分析や改善策立案が難しい場合、介護コンサルティングの専門家に相談するのも一策です。社会保険労務士や中小企業診断士、介護業界に特化したコンサル会社など、この種の補助金活用や処遇改善加算対策に精通したプロフェッショナルがいます。第三者の視点から課題を整理してもらい、適切な施策選定や申請書類作成をサポートしてもらえば、経営者の負担も軽減できます。実際、ある社労士事務所では「計画書の作成が難しいと感じたらお気軽にご相談ください」としており、多くの介護事業所が申請代行やコンサル支援を依頼しています。費用対効果を見極めつつ、必要に応じて外部リソースを活用する戦略的判断も重要です。

補助金を活用する際は、その使い道や狙いについて職員にしっかり周知・説明することも忘れないでください。例えば「国の補助金を使って皆さんに一時金を支給します」「現場改善のために〇〇を導入します」等、透明性のある説明をすることで職員の納得感が高まります。せっかく良い施策をしても現場に伝わらなければ十分な効果は得られません。また、職員から事前に意見募集を行い「これに補助金を使ってほしい」という提案を取り入れるのもモチベーションアップにつながります。現場と一体になって補助金を活かす姿勢が、信頼関係の醸成と定着率アップにつながるでしょう。

補助金を使った改善は、基本的には令和6年12月分の実績を基準にしますが、令和7年1月、2月、3月分も選ぶことができます。いずれの場合も、各自治体が定めた実績報告書の提出期限までに実施する必要があります。なるべく早く改善に取り組んで、現場の支援につなげましょう。

もちろんです。補助金は従業員への一時金などに使いますが、その際に発生する法定福利費など、事業主側の負担増分も含めることが可能です。

はい、基本は介護職員が対象ですが、同じ事業所で働いている他の職員も対象になります。すべての従業員が対象となるため、事業所全体で改善効果を実感できます。

介護サービス事業所で実際に業務を行っている場合は、法人本部のスタッフも対象になります。ただし、補助金の対象外となる職員は含まれませんので、各事業所での判断が必要です。

補助金は一時的な一時金や臨時手当として使うことを想定しています。直接恒常的な給与アップに使うものではありませんが、改善効果が出れば、その後の賃上げの原資にするなどの経営判断は可能です。

事前に決まった配分ルールはありません。人件費に全額使っても、職場環境改善に全額使っても、両方に使っても大丈夫です。事業所の状況に合わせて、自由に配分してください。

基準月は基本的に令和6年12月ですが、令和7年1月、2月、3月の実績も選べます。なお、準備や届出が間に合わなかった場合は、令和7年4月からの加算に向けた体制届出を期限内に行えば対象になります。

基準月において処遇改善加算Ⅴのみを算定している場合は、原則として対象外となります。ただし、令和7年4月からの体制届出を期限までに済ませれば、対象となるケースもあります。

事業計画書の提出時点で休業・廃業が明らかになっている場合は、補助金の対象外です。もし、提出後に休業・廃業となった場合は、速やかに都道府県に届け出る必要があります。

補助金の対象は、介護助手や補助スタッフなど、介護現場をサポートする人材の募集にかかる費用です。一般の介護職員を募集するための経費は対象外ですので、ご注意ください。

補助金は、基準月以降に実施された改善に対して支給されるため、基準月より前の費用は対象になりません。

はい、基準月(基本は令和6年12月)以降に行われた改善であれば、実績報告に含めることができます。

ICT機器の購入は、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象となるため、補助金で賄うことはできません。事業所負担分も対象外となります。

職場環境改善経費は、現場の業務の見える化、業務改善の体制構築、会議費など、改善活動に必要な費用のうち、ICT機器の購入以外の費用が対象となります。

一度決まった基準月は、申請後に変更することはできません。ただし、月遅れ請求や再請求による調整分は、定められた期間内に受理されたものは反映されます。

基本的には令和6年12月が望ましいですが、実績が著しく低いなどの場合は令和7年の他の月を選ぶことができます。その場合、理由の届け出は不要です。ただし、調整分などは正確に反映されるようにしてください。

これらの調整分は、令和7年3月末までに生じ、かつ令和7年4月10日までに受理されたもののみ反映されます。

いいえ。令和7年4月以降に開設する新規事業所は対象外となります。

債権譲渡は原則として認められていません。補助金は直接、事業所に振り込まれる仕組みとなっていますので、債権譲渡は行わないようにしてください。

はい、法人単位で計画書を作成することはできます。ただし、申請自体は事業所が所在する都道府県ごとに行う必要があるので、各都道府県の指定する様式に従って申請してください。

「介護人材確保・職場環境改善等事業」の補助金は、介護事業者にとって人材確保と職場改善の両面から経営基盤を強化するチャンスです。国の支援策を上手に活用し、働きやすい職場・辞めずに済む職場を実現することが、これからの介護業界を生き抜くカギとなります。本記事で解説したポイントを参考に、ぜひ貴事業所での活用を検討してみてください。必要なら専門家の助言も得ながら、補助金を経営戦略の追い風として活かしましょう。介護現場の改善が進めば、職員の笑顔が増え、利用者へのサービス品質向上にもつながります。この補助金を一過性のものとせず、未来への投資と位置づけて、持続可能な人材確保と事業発展につなげていきましょう。

併せて、今後も介護報酬改定や関連補助制度の情報にアンテナを張り、常に最新の施策を把握するよう心がけてください。経営環境の変化に対応しつつ、現場第一線の職員を支える経営を実現することで、介護事業の安定と成長が期待できます。皆さまの事業所のご発展と、介護業界全体の職場環境向上を祈念しております。

「運営指導が怖い…」 「加算を取りたいけど、どうやっていいかわからない…」など

介護経営のお悩みについて 無料でご相談を承ります。

まずはお気軽に、現状のお困り事や抱えている課題を教えてください。

LINEからは「経営顧問カスタマーサポートデスク」を友だち追加してください。

TEL. 03-5530-8408

営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。