TEL. 03-5530-8408

営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。

実地指導とひとえに聞くと、非常に恐怖を感じている介護事業所の方が多いですが、実際はそんなことありません。

今回は、実地指導に関してわかりやすく、具体的に解説します。

「そもそも運営指導ってなに?」

「運営指導対策したい」

「運営指導の通知が届いた(汗) 引っかからないためにはどうする?」

と疑問や不安を抱かれている介護事業者・管理者の方は、必ず最後まで記事を読んでください。

※本記事は専門家監修のもと作成されています。

なお、介護経営ラボでは「運営指導の対策支援」をしておりますので、お困りの方はご相談ください。

実地指導対策の支援サービスを詳しく見る>>

\無料相談はお電話でもLINEでも/

実地指導とは、行政が介護事業所に訪問し「運営が適切に実施されているか」を確認することを指します。(厳密にいえば介護保険法24条に基づく)

具体的には、法令違反や運営基準違反、介護請求の不正がないかを確認します。実地指導は原則6年に1回の頻度と定められていますが、市町村によっては3年に1回と頻度が変わることがあります。

運営指導は、法目的の実現のために、都道府県等の担当者が介護サービス事業所へ出向き、適正な事業運営が行われているか確認するものです。また運営指導は、法目的により介護サービス事業者の育成・支援に主眼をおきつつ、制度管理および保険給付の適正化及びより良いケアの実現につなげることを目的としています。

大阪府 運営指導関係

「実地指導は監査とは別物」です。

実地指導は「監査」とは異なり、あくまで事業所の育成・支援を基本とし、介護サービスの質の確保及び適正な保険請求を促すことを目的として実施されるものであり、各事業所における利用者の生活実態、サービス提供状況、報酬基準の適合状況等を直接確認しながら事業者の気づきを促すなど、よりよいケアの実現を図るために有効な取組みである。

厚生労働省「総務課介護保険指導室」

監査とは、実地指導で「人員基準・設備基準・運営基準」や「介護請求」に関して何かしらの不備があったり法律違反の疑いがある場合に監査されることで、実地指導から監査へ移行します。

具体的には、実地指導で指摘基準違反や不正請求が疑われたときに、実地指導は監査に切り替わり調査されます。

監査の結果、指定取り消し等の行政命令が下されることになります。具体的な事例は厚生労働省の「指導監査をめぐる最近の動きについて」のページを御覧ください。

実地指導の根拠法令は、介護保険法23条と24条です。

介護保険法23条では、市町村に対して「保険給付に関して必要があるときに、文書やその他物件の提出を求めたり、職員に質問もしくは照会させること」を認めています。

介護保険法24条では、厚生労働大臣が都道府県知事に対して「介護給付等に関して必要があるときに、事業者に対して報告、サービス等の提供記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、職員に質問させること」を認めています。

(文書の提出等)

第二十三条 市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(帳簿書類の提示等)

第二十四条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護給付等(居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第二百八条において同じ。)に関して必要があると認めるときは、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った居宅サービス等に関し、報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3 前二項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

介護保険法

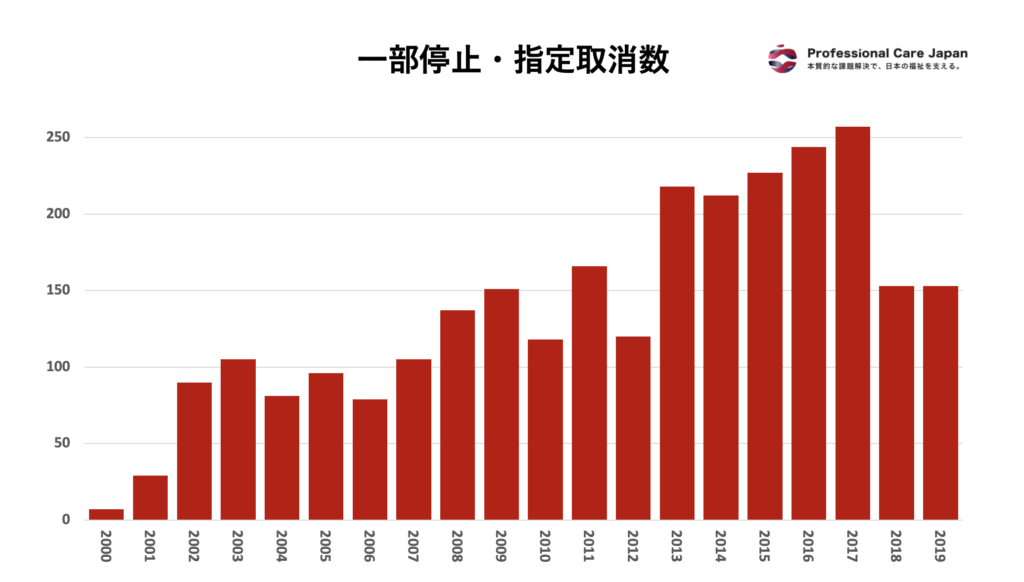

年間の平均取消・停止処分件数は144件と長期的にみれば増加傾向であるといえます。

※2021年2月の介護保険制度改正により一部実地指導の項目が変更になりました。

実際に、実地指導から監査に移行し、指定停止や取消、返戻になった事例を紹介します。

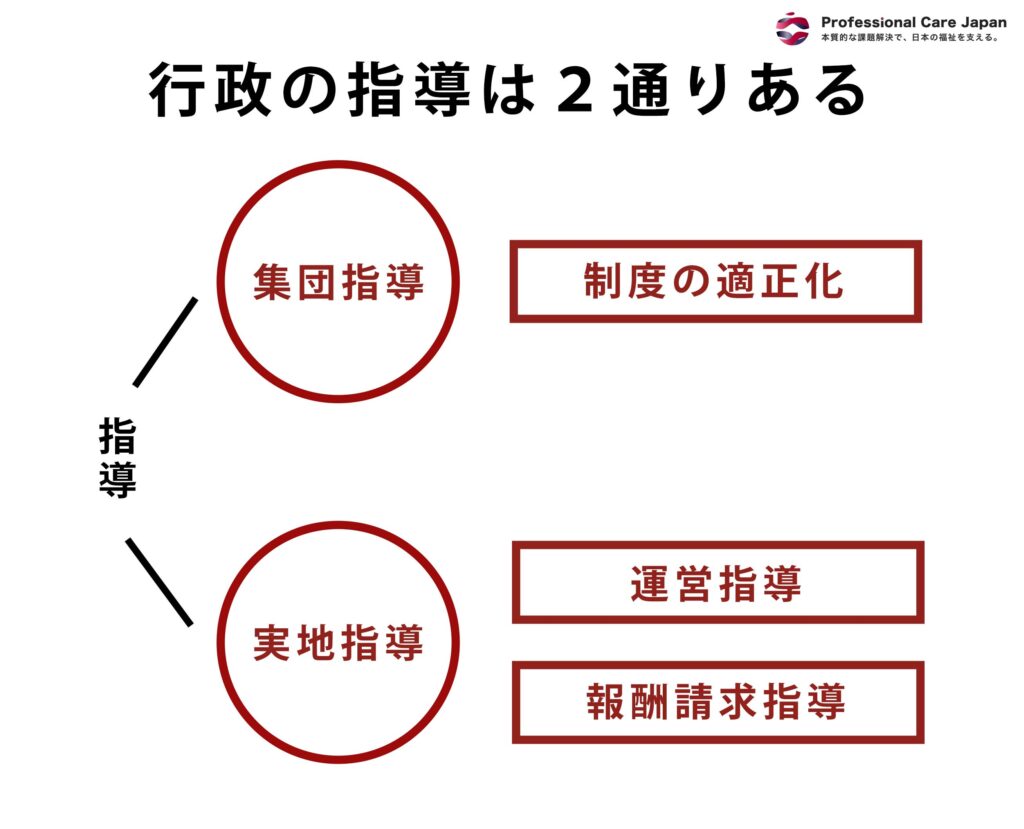

都道府県や行政がおこなう指導は「集団指導(個別指導)」と「実地指導」の2通りです。少し複雑かもしれませんが、“指導”はとにかく2通りあるということだけ知っておけば大丈夫です。

集団指導とは、簡単にいうと「実地指導の簡易版」です。

各事業所の法令遵守者(経営者や管理責任者)を集め、介護保険法に係る事務処理のアドバイスや指定取消の事例紹介などを説明会形式(例外あり)でおこないます。

※コロナウイルスの影響により集団指導から個別指導(面談)に変更している都道府県もあります(2021/9/15日-奈良県事例)

実地指導の内容は、介護保険の請求が適切におこなわれているか。人員基準が適正であるか。介護記録・計画書等の書類は適切に管理されているか、ことwp細やかに確認し、不正がないか徹底的にチェックします。

行政指導の種類は「集団指導」と「実地指導」の2通りでした。

次に「実地指導」もさらに2つの項目「運営指導」と「報酬請求指導」に分かれているので、説明します(上図参照)。

運営指導とは、名前の通り運営内容の指導です。(指導内容は厚生労働省が定める「運営指導マニュアル」に基づき行われています)

また運営指導も2項目に分かれています。運営指導内容は以下の通りです。

※誰にでもわかるように簡易的に説明していますので、より詳しいことを知りたい場合はこちらより無料の相談を受けてください。

報酬請求指導とは、簡単にいうと「不正の請求がないか」を確認することです。

※誰にでもわかるよう簡易的に説明しています。

「実地指導対策」とは、運営指導・報酬請求指導に不正がないように前もって事前に対策しておくことです。

実地指導について掘り下げて、解説してきましたが、「どうやって対策するの?」という疑問が浮かんだと思います。ここからは実地指導の対策について「引っかからないためにどうすればいいか」を解説します。

実地指導通知が届いてから対策を始めてしまうと膨大な書類の確認をしないといけないので、必ず”抜け”がでてしまいます。

実地指導に引っかからないためには事前に実地指導に必要な書類をリストアップし、1ヶ月に1度、書類が適正かどうかを確認することが一番の対策方法です。

しかし、実地指導に必要な書類は事業(施設)形態により違うので、算定している加算を箇条書きにして、算定基準から必要な項目を洗い出しましょう。

弊社では、介護経営の専門家が訪問し、実際に実地指導対策をおこなっております。実地指導に不安がある方は、お電話もしくは、無料で相談を受けてみてください。

詳しい実地指導対策の支援内容はこちら>>

実地指導は最低でも3名(指導官)が行政より来所されます。

指導官は行政より渡されているチェック項目を確認しながら、事業者にヒアリングをしたり、該当される書類の確認をします。

大阪府を例にあげると、実際に来所される指導官は3名で、それぞれ役割が異なります。実際に当日の実地指導(運営指導)で検査される項目も指導官ごとに異なります。

| 時期 | 実地指導の流れ |

|---|---|

| 1ヶ月前 | 実地指導があることの事前通知(書類が行政より送付されます) |

| 2週間前 | 事前資料の提出 ・人員基準が明確なもの(シフト表で可) ・直前の利用者数(別紙1) ・資格書のコピー ※地域によって書式が異なりますが、上記3つの都道府県が多いです。 |

| 当日 | 事業所の視察 ・重要事項説明書が掲示されているか ・重要事項説明書に必要な項目があるかどうかを確認する(重要) ※よく指摘される項目ですので「要確認」です ・個人情報(介護計画書やモニタリング、アセスメント)が鍵付きの書庫に入っているかどうか ・玄関口や洗面所に石けんを置いているか ・勤務実績(タイムカード)と事前提出書類の相違がないかの確認 ・書類の確認(ほとんどの書類が見られます) |

| 3ヶ月後まで | 行政から「実地指導対策の結果」が通知されます。 届いた書類の中に指導内容が書かれた書類があるので、それをもとに改善して行政へ報告します |

| 時間帯 | 内容 | 運営担当 | 人員担当 | 利用者担当 |

|---|---|---|---|---|

| 13:00 ~ | ①あいさつ、職員紹介、スケジュール説明等 | |||

| 13:10〜 | ②運営指導 ・施設内確認(ラウンド) ※約45分程度 | |||

| 書類等確認 | ||||

| 17:00 | ③運営指導終了 ※進捗状況等にとっては予定時刻を超過することがある。 |

実際のタイムスケジュールは市区町村によって異なり、開始時間が午前になったり、段取りや時間帯が変わることがあります。詳しくは管轄の市区町村にご確認ください。

実地指導の当日は「指導官が作業できるスペースを確保しておく」のが望ましいです。

指導の当日は、従業員の勤務記録、利用者記録、事故報告書、ヒヤリハット集、苦情報告書等のあらゆる資料を確認されます。そのため、利用者の方とは離れた場所もしくは隔離された部屋を確保して、当日臨まれることをおすすめしております。

通常は、過去2年間程度の書類の提示を求められることが一般的です。

ただし、正確な必要書類は行政から通知されるお知らせに記載がありますので、必ず事前に確認しておくようにしましょう。

このお知らせには、事前に提出しておく書類や、実地指導の当日に確認する書類などが記載されており、具体的にいつの年度のどの書類を準備するべきかも記載されています。

では、実際に実地指導でよく指摘される項目を見てゆきます。

傾向が分かれば対策を打ちやすくなりますので、あらかじめ指摘されやすい項目を解説します。

最も指摘されるのは「介護報酬の算定」に関するものです。他にも以下の項目が一例として挙げられます。

介護経営ラボでは「実地指導の対策支援」をしておりますので、お困りの方はご相談ください。

\無料相談はお電話でもLINEでも/

いかがでしたでしょうか。今回は実地指導の基礎知識から、対策のポイントを解説しました。

実際、実施指導は怖いものではなく日頃から適切に運営し「ルーティン化し日常の業務に作業を取り入れること」で、引っかかるリスクを抑えれます。

そのためにも、実地指導で必要な項目をピックアップして1ヶ月に1度必ずチェックする環境を整えましょう。

もしご不安なら、無料で専門家に相談できる窓口を設置しておりますので、お電話( 03-5530-8408 )もしくは、お問い合わせしてください。以下の入力フォームからのご相談も受け付けております。

ご相談フォーム

「介護施設での離職者が絶えない…」 「介護施設の利用者様を増やしたい…」など

介護経営のお悩みについて 無料でご相談を承ります。

まずはお気軽に、現状のお困り事や抱えている課題を教えてください。

LINEからは「経営顧問カスタマーサポートデスク」を友だち追加してください。

TEL. 03-5530-8408

営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。