TEL. 03-5530-8408

営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。

怖いと思われがちな実地指導ですが、監査とは別物なので対策を講じていれば全く怖くありません。

「実地指導の通知書が届いてしまった」

「訪問介護の実地指導ってどう対応すればいいの?」

という疑問や不安を抱いている介護事業者向け、管理者向けの記事となっています。実例を元にして記載しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

実地指導とは、行政が介護事業所に訪問し「運営が適切に行われているか」を確認することを指します。

原則6年に1度の実地指導が必要だと言われており、約2年間さかのぼって必要書類をチェックします。

誤解しやすいですが、実地指導と監査は全く違うものなので覚えておきましょう。

詳しくはこちらの記事【完全版】実地指導とは?対策すべきポイントを専門家が徹底解説を参照してください。

ここからは、実地指導を対策する目的を解説します。

実地指導で実際に指摘される項目を、あらかじめ知っておき運営体制や報酬請求に不正がないように前もって対策しておくことです。

実地指導対策をしていないと、通知書が届いてから大急ぎで実地指導の準備をしなければなりません。

訪問介護事業所は入居系の事業形態より”加算関係を指摘される“傾向があります。

したがって、加算関係の対策は、前もって数字の確認と計画書・実績報告書等の適正化をしておく必要があります。

実地指導に引っかからないためには、前述した通り対策が必要になります。

ここでのポイントは実地指導対策をルーティン化しておくことです。

一月に一度、実地指導で見られる書類をチェックし、いつ実地指導通知が来てもいいように勤めましょう。

実地指導対策の具体的な方法はこちらをクリック

ここからは、必ずチェックされるものをリストアップしました。

以下がキチンと用意されていれば、指摘による返還や指定取り消しにはなりません。必ずチェックしておきましょう。

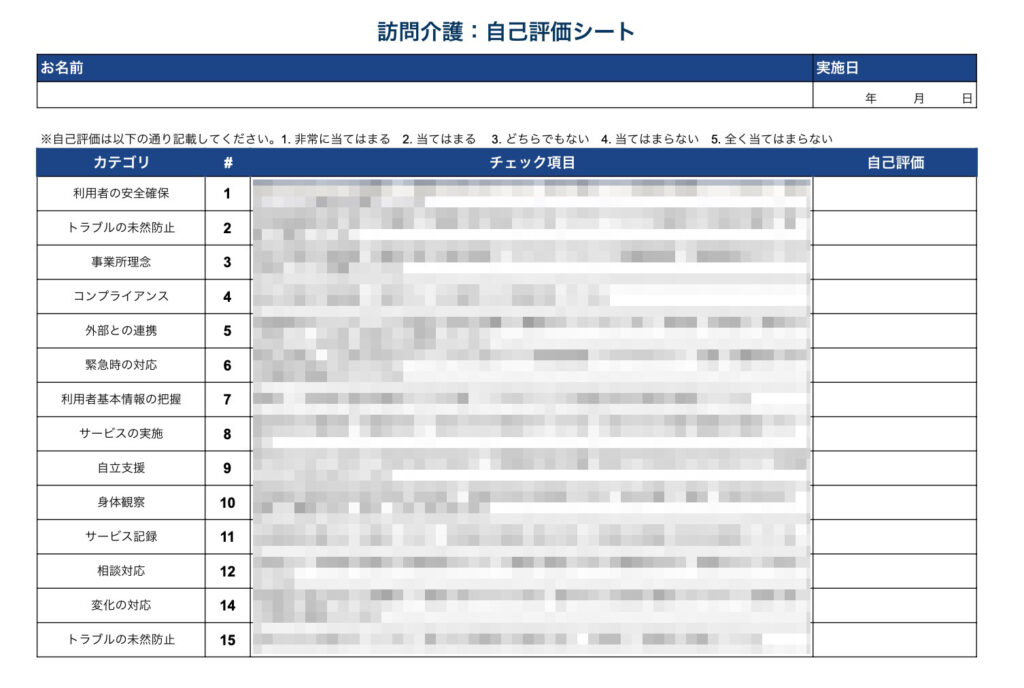

上記以外にも「自己評価チェックシート」の有無を問われることもあります。自己評価シートのサンプルは無料で公開しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

自己評価シートの無料ダウンロードはこちらから

訪問介護事業(重度訪問を含む)の実地指導では、利用者さまごとのファイル管理が整っているか指摘されることがあるので、書類の過不足を利用者さまごとに確認できるチェックシートを作成しました。

ぜひ、利用者ファイルの1ページ目に差し込む等して、書類の過不足がなくなるようにご活用ください。

書類化不足チェックシートの無料DLはこちら

訪問介護事業所における実地指導のポイントは加算関係をよく見られるということです。

訪問介護事業所は、特定事業所加算・処遇改善加算、特定加算等の加算があります。

特に処遇改善・特定加算に関しては「従業員の処遇」に関わることなので、賃金台帳や給与明細に記載している数字と実際に取得した加算が同じでないと、2年間取得した加算全てを返還しなければならない場合もあります。

キャリアパス要件とは介護処遇改善加算を算定するための要件として設定されています。

実地指導ではキャリアパス要件が満たされているか確認されます。

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱの要件を満たし、介護処遇改善加算Ⅰを算定している事業所は研修記録・就業規則が追加でチェックされます。

したがって、就業規則には職責や資格によって賃金に変更があることを記載しておきましょう。

※一番指摘されている項目です。必ずチェックしましょう。

職場環境等要因とは、介護処遇改善加算を算定する上で定められている要件です。

実地指導では、計画書に記載している項目が実施されている根拠となる書類が存在するかがチェックポイントとなっています。

下記のいずれか1つを満たしている必要があります。

2項目の「法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化」に関しては、理念の明確化ができていて口頭で答えることができれば問題ありません。

下記のいずれか1つを満たしている必要があります。

下記のいずれか1つを満たしている必要があります。

下記のいずれか1つを満たしている必要があります。

下記のいずれか1つを満たしている必要があります。

下記のいずれか1つを満たしている必要があります。

体制要件とは特定事業所加算を算定するうえで、満たす必要がある要件です。

実地指導では会議の記録・研修計画書・健康診断の領収書または控えがチェックポイントとなっています。

人材要件では、資格証明書の写し、サービス提供責任者の経歴書が必要になります。

資格証明書の写しは共通で確認されるので問題ないとは思いますが、サービス提供責任者の経歴書に関しては別で作成する必要があります。

重度要介護者等対応要件に関しては特定事業所加算Ⅰを算定している事業所のみとなります。

また、実地指導は指導員が事業所に訪問されますが、必ず指摘事項を報告しなければならないと県指示のもと動いていますので記録の時間や重要事項に関する規定詳細など細かいことを指摘されます。

実地指導にくる指導員は、事業所を潰そうとしてくるわけではありません。

適正に運営していれば全く怖くありませんので、とにかく訪問介護は“加算関係”優先にチェックしておきましょう。

実地指導員が調査する項目はこちら:厚生労働省老健局総務課介護保険指導室

今回は、訪問介護事業所における実地指導対策について解説しました。

実地指導対策をするうえで大切なポイントは「あらかじめ指摘される項目を理解しておき、チェックするルーティンを作っておくこと」です。

実地指導に引っかからない共通ポイント解説はこちらの記事で行っています。

合わせて参考にしてください。

この記事の監修者:片山海斗

「介護施設での離職者が絶えない…」 「介護施設の利用者様を増やしたい…」など

介護経営のお悩みについて 無料でご相談を承ります。

まずはお気軽に、現状のお困り事や抱えている課題を教えてください。

LINEからは「経営顧問カスタマーサポートデスク」を友だち追加してください。

TEL. 03-5530-8408

営業時間:月曜日~日曜日 10:00~19:30

無料経営相談には毎月の実施枠に限りがありますので、お早めにお問い合わせください。